Retrouvez le 4ème numéro de la lettre d'information du Gérontopôle Sud parue en ce mois d'Octobre 2020 ! Pour vous inscrire : rendez-vous en bas de la page d'accueil de notre site internet ou sur le lien.Consultez la Newsletter

Actualités

Le 25 mai dernier, le monde entier, bouleversé, par le sort de George Floyd, cet afro-américain mort étouffé lors de son interpellation par la police à Minneapolis, se mobilisait pour lutter contre le racisme anti-noir via le slogan « #BlackLivesMatter ».

4 mois plus tard, alors que la pandémie mondiale de COVID-19 touche toutes les nations, sans distinction, alors que les 65 ans et + ont payé le plus lourd tribut (92% de mortalité en France, 90% en Suède, 89% au Royaume-Uni) et alors que l’on fête les 20 ans des droits des personnes âgées dans la Charte Européenne, la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) et 42 autres organisations de 29 pays différents, dont le Gérontopôle Sud, lancent le slogan « #OldLivesMatter » pour lutter contre le racisme anti-âge et sensibiliser les citoyens, les médias et les institutions au respect des aînés.

L’âgisme est la discrimination la plus courante et la plus banale

Ce sont les urgences qui ont pu refuser d’accueillir les personnes âgées en pleine épidémie COVID-19 « parce qu’il n’y a pas la place » ; ce sont ces sempiternelles publicités pour les crèmes anti-rides qui, symboliquement, stigmatisent le vieillissement ; c’est le dénigrement perpétuel -« vieux bashing »- des vieux pour leur inaptitude aux nouvelles technologies ; c’est le mot « retraité » qui tombe comme un couperet et d’emblée vous rejette de la société ; c’est le culte de la jeunesse, toujours, et la diabolisation, sans cesse, de la vieillesse.

L’âgisme est la discrimination la plus répandue, la plus banale et la plus universelle (et elle est la seule discrimination à ne pas être réprimée par la loi). La plupart des gens n’ont pas conscience des stéréotypes qu’ils entretiennent inconsciemment à l’égard des personnes âgées et pourtant elle les détruit à petits feux – une étude a montré que les personnes exposées au comportement négatif du vieillissement vivent en moyenne 7,5 années de moins les autres.

Discrimination insidieuse qui mine nos sociétés : l’exclusion de la plus grande part des adultes âgés de la vie active de la société représente un drame inacceptable et contraire à la dignité prônée.

#AllLivesMatter : celle des noirs, celle des jeunes, celle des vieux

À l’occasion du 20e anniversaire de l'Article 25 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE qui reconnaît officiellement "le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle" (droit qui n’était pas présent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme), XX sociétés savantes et organismes de gériatrie et gérontologie lancent une campagne de sensibilisation mondiale sur les droits des personnes âgées de 60 ans et +.

Grâce à 3 vidéos disponibles en français, anglais, espagnol, italien, portugais, russe et allemand « #OldLivesMatter » créées par Jean-Paul Lilienfeld (réalisateur de « La Journée de la Jupe » (2010) avec Isabelle Adjani, Césarisée pour son rôle) représentant 3 cas de racisme ordinaire et universel sur un ton humoristique et insolite, « nous avons souhaité montrer à quel point l'âgisme est une discrimination si courante qu'on ne la voit plus. ».

En 2050, les 60 ans et + seront 2 milliards dans le monde : « la société pourra retirer un avantage de cette population vieillissante si nous vieillissons tous en meilleure santé. Mais pour cela, nous devons éliminer les préjugés âgistes » explique le Pr Olivier Guérin, Président de la SFGG.

Un jour, si tout va bien, vous serez vieux :

#OldLivesMatter

La SFGG tient à remercier chaleureusement Jean-Paul Lilienfeld, auteur et réalisateur ainsi que tous les comédiens professionnels qui ont participé, à titre bénévole, à ces vidéos.

43 organisations de 29 pays différents

Les sociétés savantes de gériatrie et gérontologie d’Algérie, Arménie, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Hollande, Suisse, Grèce, Finlande, Malte, Thaïlande, France, Italie, Espagne, Portugal, Hongrie, Brésil, Philippines, Chili, Islande, Lituanie, Russie, Serbie, Turquie, Sénégal, Maroc, Tunisie, la République Tchèque et l'Islande

ainsi que

IAGG, IAGG Garn, EUGMS, Gérondif, Gérontopôle Sud, Gérontopôle Pays de Loire, Gérontopôle Bretagne, Ville Amie des Aînés, l'European interdiciplinary Council on Ageing, International Federation on Ageing, FIAPA, et International Longevity Centre ILC France.

C’est la question à laquelle essaye de répondre Kim Gauthier, doctorante en Psychologie à Aix-Marseille Université, et psychologue spécialisée en neuropsychologie.

Dans le cadre d’un contrat doctoral financé par le Conseil Régional Sud - PACA, filière “Santé”, elle effectue son projet de recherche sous la direction d’Isabelle Régner, Professeure des Universités, responsable de l’équipe Cognition et Neurosciences sociales au Laboratoire de Psychologie Cognitive (UMR CNRS 7290) et Vice-Présidente à Aix-Marseille Université (égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations). Le projet doctoral est complémentaire à une étude de plus grande envergure, impliquant plusieurs hôpitaux et laboratoires de recherche en France. Cette étude, nommée AGING, tente d’améliorer le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer en prenant en compte le rôle des facteurs émotionnels. La combinaison des connaissances et des techniques de recherche en psychologie sociale, psychologie cognitive, neurologie, neurosciences, et biologie, confère à ce projet une dimension interdisciplinaire inédite dans le cadre du diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer.

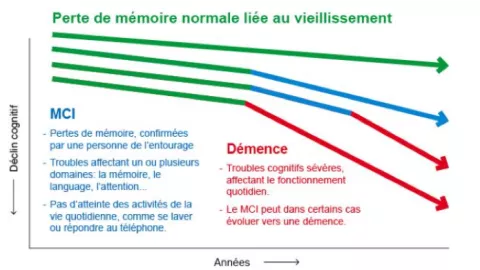

Dans son projet doctoral, Kim Gauthier s’intéresse spécifiquement à l’impact des états émotionnels dans le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer. Plus précisément, elle tente de savoir comment le stress lié à la situation d’évaluation neuropsychologique en hôpital (et donc associée à la peur d’un éventuel diagnostic positif), mais aussi comment des états émotionnels dépressifs plus chroniques sont susceptibles de fausser ce diagnostic en amenant les personnes à obtenir des performances aux tests en dessous de leurs capacités réelles. Les personnes âgées de plus de 85 ans, qui représentaient 1,4 millions de personnes en 2018, sont estimées au nombre de 5 millions en 2060 et leur espérance de vie augmentera jusqu’à 86 ans pour les hommes et 91,1 ans pour les femmes1. Or, le risque de maladies liées au vieillissement comme la maladie d’Alzheimer augmente inexorablement avec l’âge, interrogeant sur la prise en charge de ces personnes et de leur entourage. La maladie d’Alzheimer est une affection dégénérative cérébrale dont le processus débute plusieurs années, voire des décades avant que le diagnostic clinique ne puisse être établi. Il est donc nécessaire de l’évaluer le plus tôt possible, dès les premiers stades, afin de limiter les retentissements sur la vie du patient et de son entourage, en proposant une prise en charge multidisciplinaire adaptée. Un des premiers stades de la maladie, appelé MCI (Mild Cognitive Impairment ou Trouble Cognitif Léger) et identifié par Ronald Petersen dès 1997, permet de caractériser la potentielle évolution vers une maladie neurodégénérative. Le diagnostic, réalisé entre autres grâce à des tests de mémoire, de langage, d’attention (appelé bilan neuropsychologique), est effectué de manière systématique et renouvelé par les centres mémoire, environ tous les ans. Ces résultats sont complétés, dans la mesure du possible, par des examens biologiques et d’imagerie.

Or, les personnes diagnostiquées avec un MCI n’évoluent pas toutes vers la maladie d’Alzheimer ; certaines restent stables et d’autres reviennent même à la normale quelques mois après le premier diagnostic (les taux de retour à la normale pouvant varier de 4,5% à 53% selon les cohortes étudiées). Un retour à la normale des performances neuropsychologiques étant impossible dans le cadre d’une maladie neurodégénérative, se pose alors la question d’une erreur de diagnostic (faux-positifs) et de ses conséquences désastreuses pour les personnes d’un point de vue psychologique, social, éthique mais aussi économique. Les collaborateurs du projet s’emploient donc à tester des procédures destinées à améliorer l’exactitude du diagnostic précoce. (Figure d'illustration : Diagnostic du déficit cognitif léger | Source MediPedia)

D’où vient la différence de diagnostic entre les bilans, réalisés à quelques mois d’écart ?

Effet des stéréotypes négatifs du vieillissement

Le projet de Kim Gauthier s’intéresse à l’impact des stéréotypes négatifs du vieillissement, véhiculés socialement. L’hypothèse testée dans son projet est que ces stéréotypes, du fait de la peur d’un déclin cognitif sévère et des maladies qu’ils véhiculent, peuvent perturber les personnes âgées durant la passation des tests neuropsychologiques, au point de leur faire perdre leurs moyens et de les conduire à moins bien réussir les tests qu’elles ne le devraient. Ces stéréotypes sont en effet bien connus dans nos sociétés, y compris des personnes âgées elles-mêmes. Combinés avec la peur collective actuelle au sujet de la maladie d’Alzheimer, les stéréotypes négatifs du vieillissement peuvent diminuer artificiellement les performances des personnes âgées aux tests neuropsychologiques passés en hôpital, aboutissant parfois à un diagnostic erroné d’un état précoce de la maladie d’Alzheimer. S'il existe de nombreuses preuves expérimentales de l’effet de ces stéréotypes chez les personnes âgées saines lors de tests cognitifs, aucune étude avant le projet AGING n'a testé leurs effets chez les patients au cours de l'évaluation précoce de la maladie d’Alzheimer.

Effet des états émotionnels chroniques

Une autre idée centrale du projet est que le sur-diagnostic peut être lié à des états émotionnels chroniques (comme la dépression et l’anxiété), mal évalués ou non pris en compte par l'évaluation neuropsychologique traditionnelle. L'objectif est d’évaluer plus finement ces états émotionnels grâce à des mesures, dites implicites, qui permettent de dépasser les limites des questionnaires habituels auxquels les personnes peuvent ne pas répondre objectivement (soit parce qu’elles ne souhaitent pas dévoiler leurs pensées intimes, soit parce qu’elles n’en sont pas conscientes). Kim Gauthier utilise le Test des Associations Implicites, créé par l’équipe d’Anthony Greenwald en 1998, comme mesure implicite des états chroniques anxieux et dépressifs. Il s’agit d’un test informatisé très simple de catégorisation de mots, d’une durée de 10 minutes environ, qui permet d’estimer la force des associations en mémoire (automatismes) entre, par exemple, soi et des pensées négatives versus positives. Il s’agit ensuite de savoir si ces états émotionnels chroniques peuvent nuire aux performances des personnes âgées aux tests neuropsychologiques, soit directement, soit indirectement en les rendant plus sensibles aux effets des stéréotypes décrits ci-dessus.

Kim Gauthier, la passion de la recherche au service des patients

“Le diagnostic des troubles cognitifs légers repose encore en grande partie sur les tests neuropsychologiques de la mémoire et des fonctions cognitives globales. Il est donc important de connaître l’impact du stress et des stéréotypes sur ces tests et de montrer qu’il est possible de limiter cet impact. Dans ce domaine au croisement des Sciences Humaines et Sociales (Psychologie Sociale et Cognitive) et la Médecine (Neurologie et Neurobiologie), cette recherche est une première dans le monde.”

Ces objectifs, Kim les poursuit au quotidien dans sa pratique clinique et celle de chercheuse. Son activité mixte, en laboratoire de recherche et en hôpital, lui permet de côtoyer des patients à qui elle veut apporter des réponses. “Je veux avoir ma place pour changer les choses, non pour faire seulement des constats, mais je souhaite répondre à ces questions et m’en poser toujours de nouvelles”.

“Il est nécessaire de tenir compte de l’angoisse et du stress lors du diagnostic, mais aussi de trouver des solutions pour rassurer les patients. Tous les professionnels de santé et les chercheurs doivent garder cette dimension en tête et l’intégrer dans leur pratique”.

Elle combat ainsi la fatalité ambiante qui entoure parfois l’espoir concernant les maladies neurodégénératives : “Nous allons trouver, même si c’est dans 30 ans, et je veux faire partie de cette histoire-là”.

Pour aller plus loin :

Gauthier, K., Morand, A., Dutheil, F., Alescio-Lautier, B., Boucraut, J., Clarys, D., Eustache, F., Girard, N., Guedj, E., Mazerolle, M., Paccalin, M., de La Sayette, V., Zaréa, A., Huguet, P., Michel, B.F., Desgranges, B., AGING Consortium, & Régner, I. (2019). Aging Stereotypes and Prodromal Alzheimer's Disease (AGING): Study protocol for an ongoing randomised clinical study. BMJ Open, 9(10):e032265. doi:10.1136/bmjopen-2019-032265

Mazerolle, M., Régner, I., Barber, S. J., Paccalin, M., Miazola, A.-C., Huguet, P., & Rigalleau, F. (2017). Negative Aging Stereotypes Impair Performance on Brief Cognitive Tests Used to Screen for Predementia. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 72(6): 932–936. https://doi.org/10.1093/geronb/gbw083

1 Ministère des Solidarités et de la Santé, Personnes âgées : les chiffres clés https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/loi-relative-a-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement/article/personnes-agees-les-chiffres-cles

Témoignage d’un papillon en confinement

Il y a peu de temps, notre vie a été secouée pour le déroutant Coco (alias coronavirus) qui a poussé le monde entier à sortir de sa zone de confort.

Ma société étant obligée d’arrêter ses activités, c’est donc comme tout le monde que j’ai été amenée à sortir de la mienne.

Je m’appelle Shirley et je travaille depuis 5 ans à temps plein au sein d’AG&D/Montessori Lifestyle, où je m’épanouis, entre autres missions, dans mon rôle de formatrice.

Mais voilà je suis aussi, et surtout, infirmière diplômée depuis 16 ans et aujourd’hui en décalé de la réalité de terrain que j’ai côtoyé pendant 11 ans.

Forte d’un besoin de me sentir alignée avec les valeurs prônées dans mon travail, j’ai pensé qu’il était temps pour moi de retourner en zone de combat (quelqu’un d’assez haut placé à priori aurait dit que c’était la « guerre » hein quand même …).

Voici donc le modeste témoignage d’une infirmière chenille devenue papillon grâce à la philosophie Montessori et qui est retournée sur le champ de bataille en temps de Covid 19.

Je me suis donc portée volontaire et j’ai battu des ailes pour m’envoler en direction d’une maison de retraite qui a bien voulu m’accueillir pour aider les équipes et accompagner les habitants.

C’est avec appréhension et envie que je suis arrivée au milieu de ce confinement qui isolait physiquement et psychologiquement toutes les personnes âgées et obligeait les équipes à une réorganisation totale de leurs priorités, avec pour les 2, un changement d’habitudes total qui allait être, forcément, source de turbulences.

C’est ainsi que j’ai pu être tantôt infirmière, aide-soignante, et auxiliaire de vie auprès des équipes. J’ai eu la chance de vivre ce moment où les barrières sont levées sur les rôles de chacun, pour remplir chacune de ces missions professionnelles car l’entraide était le maître mot.

Cette crise a eu le mérite pour moi, d’être révélatrice d’une vérité pourtant évidente et si souvent oubliée : nous travaillons tous ensemble dans la même direction, pour le bien être des personnes accompagnées !

Elle a mis en évidence les possibilités sur le fait d’apprendre à travailler les uns avec les autres sans cloisonnement, de découvrir les capacités de mes collègues dans chacune de leurs spécialités et surtout de réorganiser les missions de tous au profit des besoins des personnes accompagnées avec un respect, autant que possible, du rythme de chacun en cette période si bouleversante.

C’est à ces différents moments, que je me suis rendue compte à quel point la vision Montessori m’a faite grandir dans ma posture auprès des personnes âgées.

Avec ma casquette d’infirmière et dans les soins infirmiers que l’on m’a confiés

Je me suis retrouvée à avoir une approche totalement différente dans la manière de me présenter, d’expliquer mon acte, de rendre la personne actrice, de mettre en place des aides externes en cas de difficultés à se rappeler et d’amener autant que possible du contrôle dans chaque interaction.

Que ce soit dans la distribution et prise des médicaments, dans la réfection de pansements ou de prise de sang, par exemple, ma priorité fût toujours située dans le soin relationnel à utiliser, ce qui m’a permis d’établir un contact positif avec des personnes parfois opposantes et dites « difficiles ».

J’ai senti une relation de confiance s’installer au fur et à mesure de nos rencontres pour des soins pas toujours « agréables » et ce, malgré le fait que les personnes ne me connaissaient pas.

Avec casquette d’aide-soignante et dans les soins personnels que l’on m’a confiés

J’ai été amenée à accompagner une dizaine de personnes différentes au cours de leurs toilettes et moments intimes.

Au début, maladroite et ralentie car ne les connaissant pas, je me suis rendue compte à quel point leur histoire et leurs habitudes de vie étaient des éléments indispensables à leur accompagnement et pour la relation que nous allions établir.

C’est donc naturellement que je me suis sentie curieuse de tout, en recherche du moindre petit élément que la personne pouvait me donner sur elle ou que mes collègues pouvaient m’offrir de leur connaissance et expérience de la personne.

Lors d’accompagnements à la toilette de personnes en difficultés de communication verbale et avec une mobilité très réduite, grâce à cette vision différente j’ai eu la chance d’observer l’ensemble des capacités encore existantes chez elles.

En utilisant les principes : parlez moins, montrez plus ; diviser l’activité en sous étapes, proposer du choix. J’ai pu voir des yeux s’illuminer, des mains bouger, des vêtements choisis, des personnes actrices de ce moment partagé sans agressivité et avec une sérénité grandissante au fur et à mesure de nos rencontres.

J’ai aussi constaté qu’à l’utilisation de ces principes, je ne mettais pas plus de temps que mes collègues et que je pouvais donc être efficace dans le soutien que je voulais leur apporter.

Avec ma casquette d’auxiliaire de vie et dans les soins d’environnement que l’on m’a confiés

Je suis rentrée dans les vies isolées des personnes pour lesquelles j’ai senti une grande détresse pendant ce confinement.

J’ai perçu que les habitudes prises par les personnes de toujours faire des remarques sur les moindres détails de mes actes avaient, en réalité, pour but de demander plus d’attention et de présence.

De la même manière que j’ai observé que de prendre 5 minutes pour parler avec eux avant même de commencer à faire quoique ce soit dans leur chambre, quitte à sacrifier un acte non primordial ce jour-là, changeait toute la relation et faisait disparaître peu à peu ces demandes inopinées et souvent sources de conflit car considérées comme chronophages.

Je me suis retrouvée à faire le lit avec une habitante ayant de grosses difficultés cognitives, en l’accompagnant sur le plus important : qu’il soit « fait par elle » et non « parfait » comme nous pouvons si souvent le faire comprendre par nos routines de travail en faisant à la place de l’autre et où l’erreur semble ne pas avoir sa place.

J’ai remarqué que cette activité du quotidien, sur laquelle j’ai voulu passer un peu de temps dès que je le pouvais, contribuait à amener une grande satisfaction dans son besoin d’être utile et de se réaliser dans cette journée où elle était cloîtrée dans sa chambre et condamner à tourner en rond car cette dame avait un fort besoin de marche pour ne pas dire de « déambulation ».

Aides externes et confinement

Je me suis confrontée à la détresse des équipes face aux contraintes de l’isolement à faire comprendre et respecter aux personnes.

Ainsi qu’à la détresse des personnes âgées devant rester enfermées, en difficulté d’accepter ce qu’on leur imposait ou de l’intégrer pour certaines ayant des troubles de mémoire.

C’est là où l’utilisation d’aides externes à utiliser au quotidien comme prothèse de la mémoire, a eu à plusieurs moments des effets salvateurs.

C’est grâce à des aides comme les pancartes adaptées indiquant que les repas étaient servis en chambre et pourquoi, que nous avons pu le faire intégrer en douceur à certaines personnes très désorientées et retrouvées dans le couloir, perdues, à la recherche de ce qu’elle devait faire pour aller manger.

Évitant ainsi de rentrer en conflit avec la personne qui ne se souvient pas et l’aider à comprendre en douceur ces changements d’habitudes si perturbants.

Je me suis aussi beaucoup appuyée sur le livre adapté Montessori expliquant ce qu’est le coronavirus et ses conséquences.

J’ai vu des personnes avec des difficultés visuelles et/ou de mémoire, apprécier la lecture de ce livre qui leur était destiné pour les tenir informées et le relire au besoin autant que nécessaire.

J’ai été confrontée au décès dû à la Covid 19 d’une dame dont la sœur Mme M était au sein de l’EHPAD. Elles étaient toutes les 2 très proches et la perte de sa sœur a été une vraie épreuve, comme pour toute personne perdant quelqu’un dont il est proche, peu importe la présence de troubles cognitifs.

L’annonce du décès a été faite par l’équipe, qui a même accompagné Mme M à voir le corps de sa sœur, mais bien entendu celle-ci ne s’en souvenait pas dans les instants qui suivaient. J’ai pu réfléchir dès le lendemain à une idée d’aide externe à mettre en place pour accompagner Mme M dans ce deuil et aider aussi les équipes qui se retrouvaient très gênées de devoir annoncer la nouvelle à chaque demande en boucle.

J’ai proposé à Mme M une aide pour écrire un message comprenant l’information sur le décès de sa sœur, le fait qu’elle se soit recueillie auprès de son corps et ce qu’elle espérait pour elle spirituellement à la suite de ce décès.

Elle a accepté volontiers, nous avons écrit ce mot toutes les 2 et elle a choisi de le garder sur la table de sa chambre.

Après avoir invité les équipes à utiliser ce message auprès de Mme M dès qu’elle demandait où était sa sœur, qu’elle ne fut pas surprise et ma grande joie de découvrir 2 jours après, que cette dame, avec de grosses difficultés pour enregistrer des informations, parlait du départ de sa sœur et de l’immense tristesse qu’elle ressentait de savoir cette nouvelle.

Ce fût un moment magique pour moi de voir cette capacité émergée chez Mme M, nous permettant ainsi de pouvoir l’écouter et l’accompagner dans cette épreuve de vie.

Conclusion sur charge de travail et vision

J’ai reçu un accueil chaleureux de la part de l’équipe et de la confiance de l’encadrement dans ma position de volontaire au sein de cette maison. Je me suis sentie assez libre de faire ce que je pensais, au plus juste dans mes accompagnements et je les en remercie.

J’ai senti que la situation était bien sûr difficile pour tous avec un changement des conditions de travail mais qui, malgré un alourdissement de tâches avec les mesures liées à la Covid 19, permettait aussi de redéfinir les priorités de soins et l’ensemble des tâches à faire sur une journée.

La charge de travail dépend évidemment des organisations et en même temps il est fondamental de réaliser que c’est aussi de la responsabilité de chacun, d’essayer de faire des choses différentes et de faire de petites choses avec les personnes dans les moindres moments passés avec elles car ce sont ces petits détails qui font les grandes différences.

Il y a évidemment des jours où j’aurais voulu faire plus et des jours où j’ai eu l’impression de donner mon maximum. Les journées se suivaient et ne se ressemblaient pas forcément mais j’avais toujours cette même conviction, que cette vision était celle que je veux continuer à défendre pour le bien être des personnes et que bien que très imparfaite, j’ai essayé de faire de mon mieux pendant cette période et me suis sentie un papillon totalement libéré dans ce confinement.

Shirley

Pour aller plus loin découvrez la fiche d'expérience régionale sur la méthode Montessori au sein de l'EHPAD de La Bréole (04)

Le Gérontopôle Sud permet aux structures en charge du soutien et de l'assistance aux personnes âgées d’outiller gratuitement les professionnels, notamment pendant le plan canicule afin de réaliser une évaluation socio-gériatrique de 1ère intention.

Les professionnels en contact direct avec les seniors disposent depuis le 10 juillet, de l’adaptation au risque canicule de l’outil ESOGER1 (évaluation socio- gériatrique de première intention).

La détection de la fragilité chez les personnes âgées est l’un des enjeux importants dans le maintien de l’autonomie et de la qualité de vie.

Avec l'arrivée de l'été, les personnes âgées qui ont déjà souffert lors du confinement à domicile engendré par la pandémie due au COVID-19, sont confrontées à la canicule et ses complications.

"Un outil commun et consensuel pour évaluer les fragilités"

Le Gérontopôle Sud a financé la conception du module canicule de l’outil ESOGER1. Ce dispositif de repérage conçu et développé par le Centre d’Excellence sur la Longévité du RUISSS McGill (Québec, Canada), a été retenu par le Ministère de la Santé et des Solidarités dans le second cadre du Rapport Guedj sur la lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Ce travail collaboratif est mentionné par Jérôme Guedj dans le rapport final de la mission remis le 16 juillet au Ministère : "Cet outil repose sur un scoring et est appropriable par des non-professionnels du soin et de l’accompagnement. Il a été déployé dans différents contextes - campagne de repérage des CCAS, outil interne pour certains groupes d’Ehpad - et apparaît particulièrement pertinent pour les non-soignants. Le Gérontopôle Sud a par ailleurs récemment financé une adaptation de l'outil à un contexte caniculaire, à travers cinq questions permettant d’évaluer le risque chaleur pour une personne âgée et une recommandation en fonction des réponses."

L’ESOGER1 a bénéficié pour son adaptation française initiale de l’expertise de la Société Française de Géronto- Gériatrie (SFGG). Ce questionnaire est en accès libre et gratuit sur Internet et permet, tant à des professionnels de la santé qu'à des personnels non-soignants, de réaliser de manière simple et rapide une évaluation socio- gériatrique de première intention pour déterminer un niveau de fragilité et de risque de complications puis déclencher des interventions permettant de les éviter.

ESOGER1 est un outil validé dont l’algorithme génère des recommandations et des préconisations d’orientation immédiatement afin de fiabiliser les interventions.

Christine Vilcocq, Directrice des Opérations du Centre d’excellence sur la Longévité, ajoute “ Durant un épisodemétéorologique extrême (froid, neige, canicule...), les aînés se retrouvent souvent isolés. Comme pour le Covid, il est important de repérer rapidement les personnes âgées à risque de coup de chaleur ou de déshydratation sévèrependant une canicule. En effet, les aînés ne perçoivent pas la chaleur ou la déshydratation avec autant d'acuité avec l'âge. C'est pourquoi nous avons développé ce module "Canicule" composé de 5 questions et recommandations/orientations s

Accompagner l'utilisation

Dans son rôle de centre régional de compétences et d'animation pour les acteurs du bien-vieilir, le Gérontopôle Sud propose un accompagnement afin d’assurer une prise en main de l’ESOGER1 rapide et facile :

- le Gérontopôle Sud et le Centre d’excellence sur la Longévité organisent 2 webinaires, sur inscription

- Vidéo de présentation de l’outil disponible sur la chaîne YouTube du Gérontopôle Sud

- un replay du webinaire sur la détection de la fragilité

- une page dédiée sur le site internet

- une évaluation auprès des utilisateurs

Retrouvez le 3ème numéro de la lettre d'information du Gérontopôle Sud ! Pour vous inscrire : rendez-vous en bas de la page d'accueil de notre site internet.

Le programme d'accompagnement au Sport Santé de la Ville de Nice. La plateforme Nice Acti’Santé fait le lien entre les professionnels de santé et les professionnels de l’activité physique adaptée, tout en assurant le suivi des patients.

RADEAU est une entreprise varoise de portage à domicile. Il s'agit de la livraison à domicile d'un repas, des courses ou de produits répondant aux besoins du bénéficiaire. Cependant ce sont «les petits plus» apportés par le service qui transforment la prestation de livraison en prestation de portage à domicile. C'est pourquoi l'offre doit placer les attentes de la personne âgée au centre de ses préoccupations.

Solution numérique de coordination des soins à domicile. Elle accompagne le quotidien des professionnels de santé à domicile, de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation

En recherche de nouvelles aventures professionnelles, poussées par une situation de crise ou une envie d’entreprendre, le Gérontopôle Sud a rencontré 3 femmes qui ont choisi d’orienter leur activité vers le public des personnes âgées.

A l’heure des questions sur l’attractivité des métiers du grand âge, une bouffée d’oxygène avec le témoignage de ces entrepreneuses qui traitent au quotidien des sujets d’actualités pour les seniors : Prévention, bien être et accès au numérique.

Accompagnatrice en santé... Une profession axée sur la prévention et l'éducation thérapeutique

Catherine Sabouroux est infirmière de formation, devenue formatrice en IFSI. Plus qu’un attrait pour l’éducation thérapeutique et la prévention, il s’agit pour elle d’une philosophie, d’une manière de penser le soin.

Après 30 ans de DE et 13 ans d’enseignement en IFSI, elle passe son master Pro II en “encadrement dans le secteur sanitaire et social” - éducation thérapeutique du patient en 2015.

Récemment elle se lance dans l’aventure de l’entreprenariat à Marseille, en créant son métier d’accompagnatrice en santé : autonomiser le patient face à sa pathologie, mieux se comprendre, se connaître, améliorer sa qualité de vie, …

Armée de ses connaissances des pathologies, de son savoir-faire pédagogique, de son sourire et de sa recherche d’alliance thérapeutique avec le patient, elle a rencontré un public de seniors importants, même si son public cible n’est pas restreint, ils sont les plus demandeurs.

Encore à la recherche d’un modèle économique stable, à n’en pas douter, les ingrédients de la réussite sont là et en accord avec les axes politiques actuels qui tendent à remettre la prévention au cœur de la santé.

De comptable à praticienne bien-être

Valérie Cousin-Paradian quitte il y a 3 ans l’univers cartésien des chiffres et de la comptabilité pour se former aux massages non thérapeutiques afin d'apporter bien-être, détente et relaxation.

Pour sa 1ère formation, elle choisit la formation en massages pour personnes âgées. Sans connaissances initiales particulières de ce public et sans s’expliquer pourquoi, elle suit son intuition avec l’envie d’aider les seniors à se sentir mieux par le toucher.

Depuis elle les accueillent dans son cocon bien-être situé dans le 8ème arrondissement de Marseille ou se déplace à domicile ou en EHPAD.

Valérie est parfois un cadeau, au sens littéral du terme puisque les familles peuvent offrir ses prestations aux aînés.

“ Toujours une rencontre, une expérience émotionnelle d’apaisement, de décrispation, d’écoute et de légèreté” pour le bénéficiaire mais pour elle également.

Elle propose désormais également des séances de reiki pour les seniors et des techniques de cohérence cardiaque.

S'approprier le numérique

Pour Marie-Jo Borg, c’est un peu différent, elle connaît bien les personnes âgées de son ancienne activité professionnelle en tant qu’intervenante sociale et familiale et c’est un public qu’elle affectionne.

Une expérience des seniors qui lui permet de connaître leurs besoins et leurs failles dans les savoirs informatiques. Elle propose alors des prestations personnalisées et adaptées au rythme de chacun.

A domicile ou dans les lieux qui accueillent les ateliers de son entreprise IMI informatique : EHPAD, maison pour tous... elle intervient sur Marseille et ses alentours avec pour mission d’initier, d’accompagner et de former.

Lever des craintes et des appréhensions en rendant le numérique accessible pour naviguer sur le net, être autonome dans ses actes administratifs ou voir ses petits-enfants sur Skype… voilà l’objectif de son entreprise créée il y a un an.

3 femmes aux profils différents, marseillaises de naissance ou de cœur, qui ont la même douceur et la même réponse quand on les questionne sur leur choix d’exercer auprès des personnes âgées : “c’est un public exceptionnel et touchant”.

Pagination

- Page précédente

- Page 6

- Page suivante